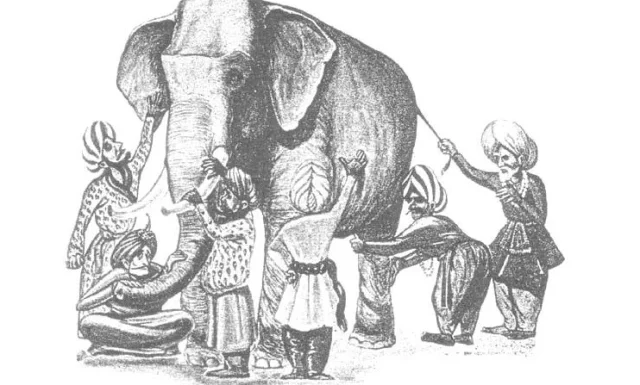

Alcuni indù avevano portato un elefante: lo esibirono, ma in una casa al buio.

Parecchie persone entrarono, a una a una, nel buio per vederlo.

Non potendo vederlo con gli occhi, lo tastarono con la mano.

Uno che gli pose la mano sulla proboscide disse: «Questa creatura è come un tubo per l’acqua».

Un altro gli toccò l’orecchio: gli parve simile a un ventaglio.

Avendogli preso la zampa, un altro dichiarò: «L’elefante ha la forma di un pilastro».

Dopo avergli posato la mano sulla schiena, un altro affermò: «In verità, questo elefante è tal quale un trono».

E così, ogni volta che qualcuno sentiva una descrizione, si faceva un’idea dell’elefante in base alla parte toccata.

Le loro affermazioni variavano secondo quanto avevano percepito: l’uno lo chiamava dâl, l’altro alif.

Se ognuno di loro fosse stato munito di una candela, le loro parole non avrebbero differito.

L’occhio dello sguardo è tanto limitato quanto il palmo della mano che non poteva abbracciare la totalità.

L’occhio del mare è una cosa, un’altra ne è la schiuma; tralascia la schiuma e guarda con l’occhio del mare!

Giorno e notte, provenienti dal mare, si muovono le falde di schiuma; tu vedi la schiuma, non il mare.

Non è strano?

Urtiamo gli uni contro gli altri come barche, i nostri occhi sono accecati, l’acqua però è chiara.

O tu che ti sei addormentato nel battello del corpo, hai visto l’acqua: contempla l’Acqua dell’acqua!

L’acqua ha un’Acqua da cui prorompe, lo spirito uno Spirito che lo richiama!

(Jalâloddîn Rûmî, tratto dal Mathnawî)

Sopranominato anche Mawlanna che significa il nostro maestro o il nostro signore, Rumi (1217- 1273) è considerato come uno dei più grandi poeti mistici in lingua persiana oltre che illustre scrittore in letteratura spirituale.

Le poesie e gli scritti di Rumi sono impregnati di gioia, di speranza e soprattutto di amore. Ci mostra sempre la strada per uscire dalla nostra condizione di sofferenza.

La parabola dell’elefante è all’origine l’adattamento di un racconto indiano di cui Rumi si ispira modificando alcuni dettagli a scopo di esprimere una verità più sottile.

L’allegoria illustra il limite de la percezione umana, ogni personaggio tasta solo una minima parte dell’elefante e deduce che ne rappresenta l’insieme.

Nell’antica India, l’elefante era considerato animale sacro, ben più di oggi, e nella storia esso simboleggia la verità nella sua immensità, totalmente irraggiungibile.

Toccare parti diverse dell’elefante lascia solo intravedere dei frammenti della sua realtà.

Ogni sprazzo di verità può solo essere interpretato e capito partendo dal proprio livello di coscienza. In altri termini, possiamo solamente affidarci alle capacità che possediamo con il freno del nostro corpo e dei nostri condizionamenti.

Rumi ci invita dunque a espandere l’esperienza il più possibile, se nessuno potrà toccare l’interezza dell’elefante, tutti potranno almeno allargare il proprio campo di esperienza.

Non è importante sapere quanto l’altro ha capito, se ha ragione o torto poiché un’esperienza resta sempre una parcella di verità. Risulta vano imporre le proprie impressioni perché ognuno sente e interpreta diversamente.

Anche quando siamo d’accordo, ci sono delle differenze di percezioni. Quello che Rumi vuole dirci è di proseguire per il nostro cammino senza preoccuparci di contraddire o giudicare ma di soffermarsi sul nostro personale sentito.

Ognuno restituirà la verità solo che per se stesso, il ché non significa che tutte le comprensioni, interpretazioni o idee si equivalgono e sono da accettare indistintamente, significa invece che la verità è infinita e nessuno può ridurla a un solo punto di vista.

Tutto quello che possiamo fare è ampliare il nostro spazio esperienziale senza giudicare l’altro rispetto al suo.

Percepire poco della verità non è un errore, l’errore consiste a non accorgersi del limite dei nostri sensi.